23 avril 2010

Le réveil des ambitions à droite

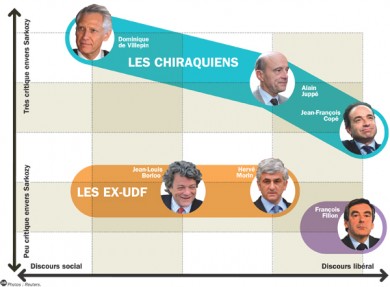

Si la prochaine élection présidentielle n'est que dans deux ans, la liste des candidats potentiels à droite ne cesse de s'allonger depuis l'échec de la majorité aux élections régionales. Les uns (Alain Juppé - le seul à l'avoir dit publiquement -, François Fillon voire Jean-François Copé) apparaissent comme des recours en cas de non-candidature de Nicolas Sarkozy, qui a annoncé qu'il se déterminerait "à la fin de l'été ou au début de l'automne 2011". Les autres sont prêts à se lancer face au président sortant. En concertation avec lui, à l'image de Jean-Louis Borloo, ou en opposition, comme Dominique de Villepin.

Nicolas Sarkozy conserve cependant encore pour l'élection présidentielle la préférence d'une majorité de sympathisants UMP (51%), loin devant François Fillon (11%) et Dominique de Villepin (8%) (1). Mais les anciens premiers ministres Édouard Balladur et Jean-Pierre Raffarin, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, Bernard Accoyer, s'inquiètent déjà. Tous ont en tête le spectre d'un "21 avril à l’envers" : en 2002, la gauche, divisée, n’avait pas pu accéder au second tour de la présidentielle.

(1) Sondage Ifop pour Le Journal du Dimanche réalisé auprès d'un échantillon représentatif de 956 personnes les 15 et 16 avril 2010.

Dominique de Villepin, le gaullisme anti-Sarkozy

58 ans en mai 2012

Ancien premier ministre, membre du bureau politique de l'UMP

Le 25 mars dernier, Dominique de Villepin, qui n'a jusque-là jamais été candidat à une élection, a fait un pas supplémentaire vers une candidature présidentielle en esquissant un programme alternatif à la politique libérale de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Prochaine étape : le lancement de son propre parti, le 19 juin.

Le 25 mars dernier, Dominique de Villepin, qui n'a jusque-là jamais été candidat à une élection, a fait un pas supplémentaire vers une candidature présidentielle en esquissant un programme alternatif à la politique libérale de Nicolas Sarkozy et François Fillon. Prochaine étape : le lancement de son propre parti, le 19 juin.

Le principal atout de celui qui fut ministre des affaires étrangères lors de la crise irakienne de 2003 est de s'approprier un message gaulliste susceptible de séduire des électeurs au-delà de la droite.

Mais ses handicaps sont nombreux. Tout d'abord, il n'est pas certain que la poignée de députés villepinistes soit disposée à le suivre jusqu'à une rupture avec l’UMP, sans parler de ceux entrés au gouvernement (Bruno Le Maire et Georges Tron). Ensuite, contrairement à Nicolas Dupont-Aignan (Debout la République), d'ores et déjà candidat à l’élection présidentielle, Dominique de Villepin n'a pas toujours défendu, notamment à Matignon, une ligne gaulliste sociale. Enfin, il devra prouver que sa candidature est porteuse d'un projet politique et pas seulement, dans le contexte de l'affaire Clearstream, d'une rancœur personnelle à l'égard de Nicolas Sarkozy.

Hervé Morin, le centre droit libéral

50 ans en mai 2012

Président du Nouveau Centre, ministre de la défense

Hervé Morin en est persuadé : le Nouveau Centre, parti créé en 2007 par les "bayrouistes" ayant soutenu Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, doit impérativement présenter un candidat en 2012 afin de marquer son autonomie vis-à-vis de l'UMP, dont il a été l'allié fidèle à tous les scrutins. Président du parti, le ministre de la défense apparaît comme le candidat naturel et s'interroge d'ores et déjà sur sa sortie du gouvernement.

Hervé Morin en est persuadé : le Nouveau Centre, parti créé en 2007 par les "bayrouistes" ayant soutenu Nicolas Sarkozy au second tour de l'élection présidentielle, doit impérativement présenter un candidat en 2012 afin de marquer son autonomie vis-à-vis de l'UMP, dont il a été l'allié fidèle à tous les scrutins. Président du parti, le ministre de la défense apparaît comme le candidat naturel et s'interroge d'ores et déjà sur sa sortie du gouvernement.

Présentant sa candidature comme un second choix au sein de la majorité, Hervé Morin parie sur la résurgence d'un clivage bipolaire au sein de la droite française, entre d'un côté une droite "bonapartiste" (le RPR puis l'UMP) et de l'autre un centre droit "orléaniste" (l'UDF puis le Nouveau Centre).

Reste à savoir si cette analyse, qui correspond au paysage politique entre 1978 et 1998, peut s'appliquer dix ans après la création de l'UMP, qui rassemble au moins en partie toutes les familles de la droite française : néogaullistes, démocrates-chrétiens, libéraux et radicaux. Une candidature de Jean-Louis Borloo, également issu de l'UDF, grignoterait toutefois l'espace politique d'Hervé Morin, déjà bordé sur sa gauche par son ancien mentor François Bayrou.

Jean-Louis Borloo, le centre droit social et écolo

61 ans en mai 2012

Ministre de l’écologie, président du Parti radical et vice-président du conseil national de l'UMP

L'idée d'une candidature de Jean-Louis Borloo est apparue dans la foulée de l'échec de la majorité présidentielle aux récentes élections régionales. Il s'agirait d'élargir l’offre de la majorité sortante en présentant, aux côtés de celle de Nicolas Sarkozy, la candidature de cet ancien porte-parole de l'UDF.

L'idée d'une candidature de Jean-Louis Borloo est apparue dans la foulée de l'échec de la majorité présidentielle aux récentes élections régionales. Il s'agirait d'élargir l’offre de la majorité sortante en présentant, aux côtés de celle de Nicolas Sarkozy, la candidature de cet ancien porte-parole de l'UDF.

L'intéressé présenterait le double avantage de garder captifs dans la mouvance de l'UMP les électeurs de centre droit - également convoités par Hervé Morin - mais aussi potentiellement de mordre sur l'électorat d'Europe Écologie

Sur le papier, Jean-Louis Borloo peut compter sur le soutien des radicaux, mais aussi de démocrates-chrétiens de l'UMP comme Marc-Philippe Daubresse. Si les radicaux de centre gauche ont déjà tenté leurs chances avec Michel Crépeau en 1981, puis Christiane Taubira en 2002, ce serait la première candidature présidentielle d'un radical de centre droit. Reste à savoir si l'Élysée prendra le risque de susciter un prétendant supplémentaire à droite, ce qui ne semble pas à l'ordre du jour. Mais Jean-Louis Borloo compte bien de toute façon monter en puissance dans la dernière partie du quinquennat. Pourquoi pas, même, en succédant à François Fillon fin 2010 à Matignon.

Alain Juppé, le recours chiraquien

66 ans en mai 2012

Maire de Bordeaux, ancien premier ministre, membre du bureau politique de l'UMP

Le maire de Bordeaux cherchait l'occasion de revenir dans le débat politique national depuis son échec aux élections législatives de 2007. Il a finalement annoncé qu'il concourrait aux primaires internes à l'UMP si Nicolas Sarkozy - qu'il considère comme le "candidat naturel de la majorité en 2012" - n'était pas en lice pour sa propre succession. Dans les pas de Jacques Chirac, celui qui fut son premier ministre avant la dissolution de 1997 vient de se démarquer du sarkozysme en affirmant qu'il n’avait "jamais cru à la rupture".

Le maire de Bordeaux cherchait l'occasion de revenir dans le débat politique national depuis son échec aux élections législatives de 2007. Il a finalement annoncé qu'il concourrait aux primaires internes à l'UMP si Nicolas Sarkozy - qu'il considère comme le "candidat naturel de la majorité en 2012" - n'était pas en lice pour sa propre succession. Dans les pas de Jacques Chirac, celui qui fut son premier ministre avant la dissolution de 1997 vient de se démarquer du sarkozysme en affirmant qu'il n’avait "jamais cru à la rupture".

Si Dominique de Villepin est aujourd’hui dans une démarche extérieure à l'UMP, Alain Juppé semble le mieux placé des chiraquiens à l'intérieur d'un parti qu'il avait présidé avant Nicolas Sarkozy. Même si c’est Michèle Alliot-Marie qui, avec Le Chêne, a reconstitué autour d'elle une partie des réseaux issus du RPR, dont elle fut la dernière présidente Fondateur en 1997 du club France Moderne, Alain Juppé va donc prochainement lancer son think tank.

Reste à savoir si l'opinion publique retiendra de lui l'image de l'éphémère ministre de l'écologie de 2007 ou celle de l'ancien premier ministre libéral "droit dans ses bottes". Voire de l’élu condamné en 2004 dans l'affaire des emplois fictifs du RPR et de la mairie de Paris.

François Fillon, le recours sarkozyste

58 ans en mai 2012

Premier ministre en exercice, membre du bureau politique de l'UMP

Sa discrétion ne doit pas faire illusion. Lors de l'élection présidentielle de 2002, François Fillon s'était rangé derrière Jacques Chirac. En 2007, derrière Nicolas Sarkozy. En 2012, si ce dernier renonce à une nouvelle candidature, François Fillon - qui qualifie aujourd'hui cette hypothèse de "science-fiction" - n'a pas vocation à s'effacer au profit des chiraquiens Alain Juppé, Michèle Alliot-Marie et Jean-François Copé ou du sarkozyste Xavier Bertrand.

Sa discrétion ne doit pas faire illusion. Lors de l'élection présidentielle de 2002, François Fillon s'était rangé derrière Jacques Chirac. En 2007, derrière Nicolas Sarkozy. En 2012, si ce dernier renonce à une nouvelle candidature, François Fillon - qui qualifie aujourd'hui cette hypothèse de "science-fiction" - n'a pas vocation à s'effacer au profit des chiraquiens Alain Juppé, Michèle Alliot-Marie et Jean-François Copé ou du sarkozyste Xavier Bertrand.

Le premier ministre dispose d'ailleurs de solides réseaux dormants, historiquement issus du séguinisme. Même si, depuis son livre publié en 2006 (La France peut supporter la vérité, Albin Michel), il a de fait idéologiquement tourné le dos au gaullisme social de son ancien mentor Philippe Séguin pour rallier le libéralisme de Nicolas Sarkozy.

Ses autres atouts sont sa cote d'amour auprès des ministres et des députés UMP et sa cote de popularité auprès des Français, qui dépasse celle de Nicolas Sarkozy. Rallié à celui-ci après son éviction du gouvernement en 2005, François Fillon, qui devrait quitter Matignon à la fin de l’année, apparaît aujourd'hui comme le meilleur recours des sarkozystes face aux chiraquiens.

Jean-François Copé, pas si pressé

48 ans en mai 2012

Ancien ministre, président du groupe UMP à l'Assemblée nationale

Jean-François Copé affiche publiquement ses ambitions élyséennes (2). Mais pas pour l'élection présidentielle de 2012. Plutôt pour celle de 2017, lorsque Nicolas Sarkozy ne pourra plus se représenter... s'il a été réélu.

Jean-François Copé affiche publiquement ses ambitions élyséennes (2). Mais pas pour l'élection présidentielle de 2012. Plutôt pour celle de 2017, lorsque Nicolas Sarkozy ne pourra plus se représenter... s'il a été réélu.

Sauf que ce scénario, qui permet de ne pas entrer en concurrence directe avec l'actuel président de la République, part du postulat d'une nouvelle candidature de ce dernier. Et si le président sortant ne se représentait pas dans deux ans ?

Dans cette hypothèse, il sera difficile pour Jean-François Copé de ne pas entrer en lice. D'autant plus qu'il partage avec François Fillon la faveur des députés UMP et qu'il a déjà lancé son club de réflexion, Génération France, structuré par l'ancien ministre chiraquien Christian Jacob.

Candidat ou non, le président du groupe UMP à l’Assemblée nationale, qui travaille étroitement avec son homologue du Sénat, Gérard Longuet, se veut pour 2012 le pourvoyeur d'idées de la majorité, comme il l'a montré en se saisissant de la question de l'interdiction du voile islamique intégral.

Sur le fond, Jean-François Copé est proche de la droite libérale "décomplexée" autrefois théorisée par Nicolas Sarkozy, avant que ce dernier n'ajoute dans ses discours une dose de républicanisme emprunté à Alain Bauer et Henri Guaino.

(2) lire sur Jean-François Copé le remarquable travail journalistique de Solenn de Royer (La Croix) et Frédéric Dumoulin (AFP) : Copé, l'homme pressé (L'Archipel).

Laurent de Boissieu

La Croix, 22 avril 2010 (papier légèrement remanié pour mon blog)

09:09 | Lien permanent | Commentaires (9) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

08 octobre 2008

L'unité nationale : sois d'accord et tais-toi !

La déclaration du gouvernement suivie d'un "débat" sans vote sur la crise financière et bancaire sera aujourd'hui l'occasion pour François Fillon de relancer son appel à l'"unité nationale". "Dans cette conjoncture exceptionnelle, j'invite tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, à faire preuve d'unité", avait encore plaidé le premier ministre, vendredi dernier, aux journées parlementaires de l'UMP. Invitant la majorité et l'opposition à "dégager des points de consensus" et à mettre de côté les "querelles subalternes".

La déclaration du gouvernement suivie d'un "débat" sans vote sur la crise financière et bancaire sera aujourd'hui l'occasion pour François Fillon de relancer son appel à l'"unité nationale". "Dans cette conjoncture exceptionnelle, j'invite tous les Français, qu'ils soient de droite, du centre ou de gauche, à faire preuve d'unité", avait encore plaidé le premier ministre, vendredi dernier, aux journées parlementaires de l'UMP. Invitant la majorité et l'opposition à "dégager des points de consensus" et à mettre de côté les "querelles subalternes".

Mais, pour qu'il y ait "unité nationale", encore faudrait-il qu'il y ait consensus national sur les réponses politiques à apporter à la crise. Or celles-ci sont multiples et opposées. Si François Fillon hésite entre politique de rigueur (diviser par deux le rythme de croissance annuel de la dépense publique et ne pas remplacer un fonctionnaire sur deux partants à la retraite) et politique de relance libérale par l'offre ("le taux de prélèvement obligatoire n'augmentera pas et toute reprise de la croissance sera mise à profit pour le baisser d'ici 2012"), le chef du gouvernement refuse, en dépit des mesures annoncées en faveur des PME et du logement, toute idée de relance keynésienne par la demande, qui sortirait de fait la France des clous de Maastricht.

Fin de non recevoir, donc, pour Henri Guaino, conseiller spécial de Nicolas Sarkozy à l'Élysée, qui avait plaidé pour que "temporairement" les critères de Maastricht ne soient plus "la priorité des priorités". Il est vrai que si l'ensemble du PS reproche au gouvernement de ne plus avoir de marges de manœuvre budgétaires à cause du "paquet fiscal" voté l'année dernière, seule l'aile gauche du parti remet pareillement en cause les critères de Maastricht. "Je pense que c'est une bonne idée", avait ainsi répondu Benoît Hamon, premier signataire de la motion "Un monde d'avance", interrogé sur la proposition d'Henri Guaino. Il ne faut "pas prendre prétexte de cette crise et de ces circonstances exceptionnelles pour jeter le bébé avec l'eau du bain et se débarrasser de ces règles de bonne gestion qui devraient rassembler tous les Européens", a rétorqué Elisabeth Guigou, député PS et ex-ministre des affaires européennes.

Comme toujours depuis 1983, du référendum sur le traité de Maastricht (1992) au référendum sur le traité constitutionnel européen (2005), c'est bien le même clivage qui oppose d'une côté les partisans du "cercle de la raison" et de l'autre les adversaires de la "pensée unique", c'est-à-dire de l'orthodoxie budgétaire et monétaire. "Lorsque le sage montre la lune l'imbécile regarde le doigt" : ce clivage est avant tout économique et social, alors qu'il est le plus souvent dénaturé et présenté comme une opposition entre pro-européens (les gentils) et anti-européens (les méchants).

Quant à l'idée d'"unité nationale", outre le fait qu'un tel appel relève du chef de l'État et non du premier ministre, elle puise sa source historique dans l'Union sacrée durant la première guerre mondiale. La France "sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée", avait déclaré le président de la République Raymond Poincaré dans son message aux chambres, le 4 août 1914. Un gouvernement inédit d'unanimité nationale est alors mis en place, allant de la SFIO (d'août 1914 à septembre 1917) à la droite royaliste (d'octobre 1915 à août 1917). Mais dès 1917 cette unité nationale se brise. La déclaration ministérielle de Georges Clémenceau, commençant par "Je fais la guerre", le 20 novembre 1917, est ainsi votée par 418 députés contre 65 (dont 64 SFIO) et 40 abstentions.

La France a connu deux autres expériences de gouvernements d'unanimité nationale. La première à la Libération, dans le prolongement de la Résistance à l'occupant, jusqu'à la démission des ministres communistes en mai 1947 (guerre froide). La seconde lors de l'installation de la Ve République, jusqu'en janvier 1959. Cette dernière unité nationale fut toutefois imparfaite, puisqu'elle n'inclut ni une minorité de la gauche non communiste (réunie au sein de l'Union des Forces Démocratiques : Pierre Mendès France, François Mitterrand, etc.) ni le PCF.

Enfin, les gouvernements dits d'"union nationale" sous la IIIe République étaient en fait des gouvernements de centre-droit allant de la droite au centre-gauche (radicaux, socialistes non SFIO) : Raymond Poincaré en 1926 (après l'échec du Cartel des gauches) puis Gaston Doumergue en 1934 (après les évènements du 6 février 1934). Même scénario en 1938, après la chute du Front populaire. Par 514 voix contre 8, la chambre des députés autorise en effet le gouvernement du radical Edouard Daladier à agir par décret-loi "pour faire face aux dépenses nécessitées par la défense nationale et redresser les finances et l'économie de la nation". Cette unité nationale vole cependant vite en éclats, lorsque le président du conseil estime que ce redressement passe par la remise en cause de certains acquis du Front populaire (les 40 heures). Quitte à ma répéter : pour qu'il y ait unité nationale, encore faut-il qu'il y ait préalablement consensus national sur la politique à mener. Sinon, l'appel à l'unité nationale revient simplement à demander à l'opposition de la fermer.

01:04 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

01 mai 2008

Feu les services publics

"Voulez-vous vraiment que le contribuable subventionne le gaz ?", a déclaré François Fillon, hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, en réponse à une interrogation de François Hollande sur la hausse du prix du gaz.

"Voulez-vous vraiment que le contribuable subventionne le gaz ?", a déclaré François Fillon, hier, lors des questions d'actualité au gouvernement, en réponse à une interrogation de François Hollande sur la hausse du prix du gaz.

En effet, Monsieur le Premier ministre, en théorie un service public reçoit bien des subventions de l'État pour assumer sa mission de service public. En une phrase, c'est donc tout l'héritage du programme du Conseil national de la Résistance qui a été balayé par François Fillon. Circulez, il n'y a - plus - rien à voir !

Il est vrai que nous n'avons plus des services publics (monopoles d'État) mais des "services d'intérêt économique général". On veut, certes, nous faire prendre des vessies pour des lanternes en nous disant qu'il ne s'agit que de la traduction européenne du mot. Mais les "services d'intérêt économique général" sont, par principe, soumis à la concurrence. Ce qui change absolument tout...

Tout cela me donne l'occasion de revenir sur l'affaire de la carte famille nombreuse...

Résumons. Le deuxième Conseil de modernisation des politiques publiques s'est tenu à l'Élysée le 4 avril dernier. Parmi les 116 mesures proposées figure la "prise en charge, en les maintenant, des tarifs sociaux de la SNCF par la politique commerciale de l'entreprise". Ce sont ces tarifs sociaux qui permettent d'offrir des réductions sur le réseau de la SNCF aux familles nombreuses (à travers la carte famille nombreuse, à laquelle s'ajoutent des avantages qui ne sont pas tous liés aux transports : piscines, cinémas, offres commerciales privées), aux étudiants et apprentis, ainsi qu'aux salariés pour leurs congés annuels. Cette somme représente 70 millions d'euros, versés jusque là de façon forfaitaire à la SNCF par l'État.

"Les tarifs sociaux du train s'inscrivent dans la politique commerciale de la SNCF, nous explique-t-on. Ils seront maintenus mais devront être financés par les utilisateurs du train (en particulier les professionnels) plutôt que par les contribuables". Naïfs que nous étions de penser qu'il s'agissait d'avantages liés à la politique familiale (carte famille nombreuse instaurée en 1921) ou à la politique sociale (billet de congé annuel) de la nation !

Finalement, le gouvernement, ou plutôt le président de la République, a semblé renoncer, le 11 avril dans une déclaration, à cette suppression : "L'État continuera de prendre en charge ces tarifs sociaux, a affirmé Nicolas Sarkozy. Il en sera naturellement tenu compte dans le dividende que l'État actionnaire demandera à la SNCF".

La dernière précision est importante.

Grosso modo, lorsqu'une entreprise fait des bénéfices, elle peut soit les redistribuer à ses actionnaires (dividende), soit les redistribuer à ses salariés (participation), soit les réinvestir dans l'entreprise (développement, remboursement de la dette, etc.). Dorénavant, les sommes consacrées via la SNCF à la politique sociale et à la politique familiale ne viendront donc pas du budget de l'État mais de la part du dividende versé - pour la première fois cette année depuis la nationalisation des chemins de fer en 1938 - par la SNCF à l'État actionnaire. Autant d'argent en moins que l'entreprise publique pourrait consacrer à son développement plutôt que de la redistribuer à son actionnaire unique. Or la SNCF, service public, ne devrait pas verser un dividende à un actionnaire, fusse-t-il l'État. Ce devrait être à l'État de verser de l'argent de nos impôts à la SNCF, comme à Gaz de France (oui, Monsieur Fillon), afin que ces entités puissent pleinement remplir leur rôle de service public. Ce qui est, justement, de moins en moins le cas (fermetures de lignes non rentables, remise en cause du principe du prix au kilomètre, etc.).

16:24 | Lien permanent | Commentaires (4) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

11 octobre 2007

L'honnêteté de Fillon

Cela ne figurait pas dans son discours écrit, mais au moins le premier ministre François Fillon aura-t-il eu, mercredi soir, devant Les Réformateurs (sensibilité la plus libérale de l'UMP), le courage de présenter avec franchise les conséquences de la politique de réformes libérales menée par son gouvernement :

Cela ne figurait pas dans son discours écrit, mais au moins le premier ministre François Fillon aura-t-il eu, mercredi soir, devant Les Réformateurs (sensibilité la plus libérale de l'UMP), le courage de présenter avec franchise les conséquences de la politique de réformes libérales menée par son gouvernement :

"Je dois le dire devant tous les élus qui sont présents ici : la réforme de l'État, ça supposera que nous soyons courageux; la réforme de l'État, ça supposera que chacun d'entre nous accepte qu'il y ait moins de services, moins de personnel, moins d'État sur son territoire. Parce que la réforme de l'État général qui satisfait tout le monde mais qui ne se traduit par aucune suppression d'aucun établissement sur le territoire, ça n'existe pas."

La seule chose que l'on puisse regretter, c'est que Nicolas Sarkozy n'ait pas eu la même franchise durant la campagne présidentielle. Tandis que Jean-Louis Borloo, à l'inverse, s'était fait taper sur les doigts pour avoir osé rappeler un engagement du nouveau président pendant la campagne des élections législatives. En politique, la franchise ne paie pas toujours...

10:35 | Lien permanent | Commentaires (1) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

07 octobre 2007

Un détail essentiel

Le premier ministre François Fillon a déclaré samedi, lors du conseil national de l'UMP, que "les polémiques" autour de la loi sur l'immigration "ont grossi jusqu'au ridicule un détail, en masquant l'essentiel".

Le premier ministre François Fillon a déclaré samedi, lors du conseil national de l'UMP, que "les polémiques" autour de la loi sur l'immigration "ont grossi jusqu'au ridicule un détail, en masquant l'essentiel".

Un "détail", c'est, selon le dictionnaire Le Robert, un "élément non essentiel d'un ensemble". Mais, en politique, le mot est négativement connoté depuis qu'en 1987 Jean-Marie Le Pen l'a employé pour qualifier les chambres à gaz de "point de détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale". L'utiliser est, au mieux une maladresse, au pire une provocation.

Quoi qu'il en soit, il existe deux façons d'apprécier si une partie d'un ensemble relève de l'essentiel ou du détail.

La première est de se demander si l'article sur l'identification par empreintes génétiques est, pour le gouvernement, une mesure essentielle du projet de loi relatif à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile. Le fait que cet article a été introduit par un amendement parlementaire permet de penser que non.

La seconde manière est d'apprécier si cet article touche à des principes essentiels. Or l'amendement sur les tests génétique va par nature à l'encontre de la conception française de la filiation (fondée sur les liens du coeur et non sur les liens du sang) et du recours à l'expertise biologique (uniquement sur décision judiciaire). Et, partant, qu'il ne saurait être qualifié de "détail"...

13:00 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

18 juillet 2007

feu la Ve République

On dit la fonction de premier ministre effacée par celle de président de la République telle que l'exerce Nicolas Sarkozy. Voilà à mon avis une erreur d'analyse. La fonction de premier ministre est en effet bel et bien exercée. Non pas par François Fillon, mais par ...Nicolas Sarkozy.

On dit la fonction de premier ministre effacée par celle de président de la République telle que l'exerce Nicolas Sarkozy. Voilà à mon avis une erreur d'analyse. La fonction de premier ministre est en effet bel et bien exercée. Non pas par François Fillon, mais par ...Nicolas Sarkozy.

En définitive, c'est la fonction de président de la République telle que l'envisageait Charles de Gaulle que Nicolas Sarkozy a effacé (mais ne nous avait-il pas prévenu en assénant que, pour lui, "le président de la République n'est pas un arbitre au-dessus des partis, qui marche sur les eaux parce qu'il a été élu" ?). Faisant, par ricochet, de François Fillon un super-directeur de cabinet. Jacques Chirac a largement contribué à tourner le dos à la Ve République (cohabitation, dissolution de convenance, quinquennat). Mais sa discrétion médiatique donnait à ses interventions de la hauteur et de la solennité. Des caractères nécessaires lorsque l'essentiel est en jeu (crise internationale, cohésion nationale, valeurs républicaines). En cas de crise interne ou externe, quelle ressource utiliserait un Nicolas Sarkozy ayant démonétisé la parole présidentielle ?

Charles de Gaulle, 4 septembre 1958 :

Que le pays puisse être effectivement dirigé par ceux qu'il mandate et leur accorde la confiance qui anime la légitimité. Qu'il existe, au-dessus des luttes politiques, un arbitre national (...) chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions, avant le droit de recourir au jugement du peuple souverain, répondant, en cas d'extrême péril, de l'indépendance, de l'honneur, de l'intégrité de la France et du salut de la République. Qu'il existe un gouvernement qui soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps et la possibilité, qui ne se détourne pas vers autre chose que sa tâche, et qui, par là, mérite l'adhésion du pays. Qu’il existe un parlement destiné à représenter la volonté politique de la nation, à voter les lois, à contrôler l'exécutif, sans prétendre sortir de son rôle. Que gouvernement et parlement collaborent mais demeurent séparés quant à leurs responsabilités et qu'aucun membre de l'un ne puisse, en même temps, être membre de l'autre. Telle est la structure équilibrée que doit revêtir le pouvoir. Le reste dépendra des hommes.

Charles de Gaulle, 31 janvier 1964 :

(...) il ne faut pas que le Président soit élu simultanément avec les députés, ce qui mêlerait sa désignation à la lutte directe des partis, altérerait le caractère et abrégerait la durée de sa fonction de chef de l'État. D'autre part, il est normal chez nous que le Président de la République et le Premier ministre ne soient pas un seul et même homme. Certes, on ne saurait accepter qu'une dyarchie existât au sommet. Mais, justement, il n'en est rien. En effet, le Président, qui, suivant notre Constitution, est l'homme de la nation, mis en place par elle-même pour répondre de son destin ; le Président, qui choisit le Premier ministre, qui le nomme ainsi que les autres membres du Gouvernement, qui a la faculté de le changer, soit parce que se trouve achevée la tâche qu'il lui destinait et qu'il veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit parce qu'il ne l'approuverait plus ; le Président, qui arrête les décisions prises dans les Conseils, promulgue les lois, négocie et signe les traités, décrète ou non les mesures qui lui sont proposées, est le chef des armées, nomme aux emplois publics ; le Président, qui, en cas de péril, doit prendre sur lui de faire tout ce qu'il faut ; le Président est évidemment seul à détenir et à déléguer l'autorité de l'État. Mais, précisément, la nature, l'étendue, la durée de sa tâche impliquent qu'il ne soit pas absorbé, sans relâche et sans limite, par la conjoncture, politique, parlementaire, économique et administrative. Au contraire, c'est là le lot, aussi complexe et méritoire qu'essentiel, du Premier ministre français.

Si Nicolas Sarkozy a renoncé à inscrire dans son projet la présidentialisation du régime qu'il prônait auparavant, sa pratique des institutions est donc conforme avec cette idée : le président de la République s'occupe de tout, et le premier ministre du reste...

19:15 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |

17 mai 2007

François Fillon à Matignon

Septembre 2005, à La Baule, lors de l'université d'été des jeunes de l'UMP. Moment de détente, le soir, pour Nicolas Sarkozy. Accompagné par Didier Barbelivien à la guitare, Nicolas Sarkozy chante sur l'air de la célèbre chanson de Gérard Lenorman : "Si j'étais président de la République (...) Je nommerais bien sûr Fillon premier ministre". Une stature de favori pour Matignon qui devrait être confirmée aujourd'hui.

Septembre 2005, à La Baule, lors de l'université d'été des jeunes de l'UMP. Moment de détente, le soir, pour Nicolas Sarkozy. Accompagné par Didier Barbelivien à la guitare, Nicolas Sarkozy chante sur l'air de la célèbre chanson de Gérard Lenorman : "Si j'étais président de la République (...) Je nommerais bien sûr Fillon premier ministre". Une stature de favori pour Matignon qui devrait être confirmée aujourd'hui.

Il y a cinq ans, pourtant, François Fillon, déjà premier-ministrable, apparaissait comme l'anti-Sarkozy dans la méthode (plus consensuelle) et dans la ligne (davantage sociale et nationale). Né le 4 mars 1954, François Fillon a longtemps été un proche de Philippe Séguin : signature du "manifeste des rénovateurs" en 1989, élection au bureau politique du RPR sur la liste Pasqua-Séguin en 1990, campagne pour le "non" au traité de Maastricht en 1992... Nicolas Sarkozy et François Fillon manquent un premier rendez-vous en 1999, lorsque circule l'idée d'un "ticket" pour la présidence du RPR. François Fillon ira finalement seul à la bataille et arrivera troisième (25%), avant de soutenir Michèle Alliot-Marie.

En juin 2005, l'ancien ministre d'Édouard Balladur (ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche), d'Alain Juppé (ministre délégué chargé de la Poste, des Télécommunications et de l'Espace) et de Jean-Pierre Raffarin (ministre des Affaires sociales, du Travail et de la Solidarité puis ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche) s'est rapproché de Nicolas Sarkozy après que Dominique de Villepin ne lui eut pas confié un portefeuille dans son gouvernement. "Quand on fera le bilan de Chirac, on ne se souviendra de rien, affirmait-il alors. Sauf de mes réformes."

Sur le fond, son rapprochement avec Nicolas Sarkozy, dont il a été le principal coordinateur de la campagne présidentielle, est l'aboutissement d'une évolution personnelle l'ayant éloigné du gaullisme social de Philippe Séguin (même si François Fillon avait, lui, soutenu Édouard Ballaudr en 1995) pour le rapprocher du gaullisme libéral de Nicolas Sarkozy, estimant que ce dernier "est aujourd'hui le seul espoir d'une rupture avec l'immobilisme qui a caractérisé les années Chirac". Une politique que cet homme, marié à une Anglaise et père de cinq enfants, devrait donc conduire, depuis Matignon.

01:25 | Lien permanent | Commentaires (0) | ![]() Facebook | |

Facebook | |  Imprimer | |

Imprimer | |